作業環境測定とは

「作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。」と労働安全衛生法第2条に定義されています。

作業環境測定のルール

ルールA

安衛法第65条1項

粉じん、有機溶剤等は法定回数が、結果保存にも法定年数があります。

ルールB

安衛法第65条1、2項

作業環境測定基準および作業環境評価基準に準拠します。

ルールC

作業環境測定法第3条

特定の指定作業場は作業環境測定士が測定する必要があります。

作業環境測定の実務

流 れ

- 予備調査

- デザイン

- サンプリング

- 分析・解析

- 報告

測 定

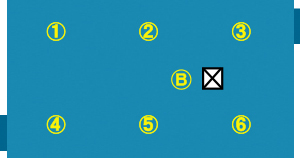

- A測定(①〜⑥)

- 気中有害物質濃度の平均な状態を把握するための測定です。測定点は無作為(ランダム)に抽出する必要があるため、一般には等間隔(原則として6メートル以下)に選びます。

- B測定(Ⓑ)

- A測定を補完するための測定で、有害物質の発散原に近隣する場所における作業のうち、有害物質の濃度が最も高くなると思われる時間に、その作業が行われる位置において測定を実施します。

単位作業場所の決定

作業環境測定のために必要で、作業環境管理の対象となる区域です。

主として次の判断基準により決定されます。

- 作業者の行動範囲

- 有害物質の分布状況

作業環境測定対象作業場と測定の種類

関係法令

- ・労働安全衛生法(昭47法57)

- ・有機溶剤中毒予防規則

- ・酸素欠乏症等防止規則

- ・作業環境測定法(昭50法28)

- ・鉛中毒予防規則

- ・事務所衛生基準規則

- ・作業環境測定基準(昭51労告46)

- ・特定化学物質障害予防規則

- ・粉じん障害防止規則

- ・作業環境評価基準(昭63労告79)

- ・石綿障害予防規則

- ・じん肺法

- ・電離放射線障害防止規則

| 作業環境測定を行うべき作業場 | 測 定 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 作業場の種類 (労働安全衛生法施行令第21条) |

関係規則 | 測定の種類 | 測定回数 | 記録の 保存 年数 |

|||

| ※ 1 |

土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則 26条 |

空気中の濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6月以内 ごとに1回 |

7 | ||

| 2 | 暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場 | 安衛則 607条 |

気温、湿度及びふく射熱 | 半月以内 ごとに1回 |

3 | ||

| 3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則 607条 591条 |

等価騒音レベル | 6月以内 ごとに1回 (注1) |

3 | ||

| 4 | 坑内の作業場 | イ | 炭酸ガスが停滞する作業場 | 安衛則 592条 |

炭酸ガスの濃度 | 1月以内 ごとに1回 |

3 |

| ロ | 28℃を超える、又は超えるおそれのある作業場 | 安衛則 612条 |

気温 | 半月以内 ごとに1回 |

3 | ||

| ハ | 通気設備のある作業場 | 安衛則 603条 |

通気量 | 1月以内 ごとに1回 |

3 | ||

| 5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則 7条 |

一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度 | 2月以内 ごとに1回 (注2) |

3 | ||

| 6 | 放射線業務を行う作業場 | イ | 放射線業務を行う管理区域 | 電離則 54条 |

外部放射線による線量当量率 | 1月以内 ごとに1回 (注3) |

5 |

| ロ | 放射線物質取扱作業室 | 電離則 55条 |

空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内 ごとに1回 |

5 | ||

| ハ | 坑内の核燃料物質の採掘の業務を行う作業場 | ||||||

| ※ 7 |

特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等 | 特化則 36条 |

第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内 ごとに1回 |

3 特定の物質については30年間 |

||

| 石綿等を取扱い、若しくは試験研究のための製造する屋内作業場 | 石綿則 36条 |

石綿の空気中における濃度 | 6月以内 ごとに1回 |

40 | |||

| ※ 8 |

一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則 52条 |

空気中の鉛の濃度 | 1月以内 ごとに1回 |

3 | ||

| 9 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則 3条 |

第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | ||

| 第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素及び硫化水素の濃度 | 作業開始前等ごと | ||||||

| ※ 10 |

有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 | 有機則 28条 |

当該有機溶剤の濃度 | 6月以内 ごとに1回 |

3 | ||

- 赤い数字、カナは、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。

- 9 の酸素欠乏危険場所については、酸素欠乏危険作業主任者(第2種酸素欠乏危険作業にあっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者)に行わせなければならない。

- ※印は、作業環境評価基準の適用される作業場を示す。

- (注1)

設備を変更し、又は作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。 - (注2)

測定を行おうとする日の属する年の前年1年間において、室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40%以上70%以下である状況が継続し、かつ、測定を行おうとする日の属する1年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、室温及び外気温並びに相対湿度については、3月から5月までの期間又は9月から11月までの期間、6月から8月までの期間及び12月から2月までの期間ごとに1回の測定とすることができる。 - (注3)

放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮へい物の位置が一定しているとき、又は3.7ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、6月以内ごとに1回。

項 目

| 種 別 | 測定方法 |

|---|---|

| 粉じん | 相対濃度法 |

| 重量分析法 | |

| 遊離けい酸含有率 | りん酸法 |

| X線回析法 | |

| 石綿 | 位相差顕微鏡法 |

| 特定化学物質 | 吸光光度法 |

| 原子吸光法 | |

| ガスクロマトグラフ法 | |

| 高速液体クロマトグラフ法 | |

| 検知管法 | |

| 鉛 | 原子吸光法 |

| 有機溶剤 | 吸光光度法 |

| ガスクロマトグラフ法 | |

| 検知管法 |

作業環境測定のお勧め

貴事業所では以下の有害物質等を使用していませんか。

作業環境測定が義務付けられている化学物質及び作業等

- 有機溶剤

- 塗装、接着、乾燥、印刷、払拭,洗浄、剥離、調液・小分け等

(トルエン、キシレン、メタノール、アセトン等) - 粉じん

- 鋳物、研磨、ショットブラスト、溶接、粉砕、溶射等

(石綿、鋳物砂、研磨材、炭素、セメント、ガラス等の粉じん) - 特化物

- シアン、弗化水素、塩素、、クロム、ホルムアルデヒド、ニッケル、カドミウム、ヒ素、水銀、マンガン、エチレンオキシド、エチルベンゼン等

- 鉛

- 鉛、鉛合金、鉛化合物、鉛混合物

- 騒音、照度、ふく射熱、事務室の空気環境等

- 局排の定期点検・環境診断・改善計画の立案

※第17回総合精度管理事業クロスチェックにおいて全項目合格しました

(令和6年4月1日)